在全球对海洋放射性废物污染日益关注的背景下,香港教育大学、香港城市大学与香港大学联合开展了一项跨机构研究,发现“人工贻贝”(AMs)能够有效监测海洋中低浓度的放射性核素。这项技术有望成为全球范围内监测放射性污染的可靠和有效的解决方案。

与天然贻贝相似,由香港教育大学科学及环境研究学系的伍绍孙教授在十多年前研发的AMs具备出色的金属吸附能力,因此可用于测量海洋环境中的金属污染物浓度。目前,人工贻贝已在全球29个国家得到应用。

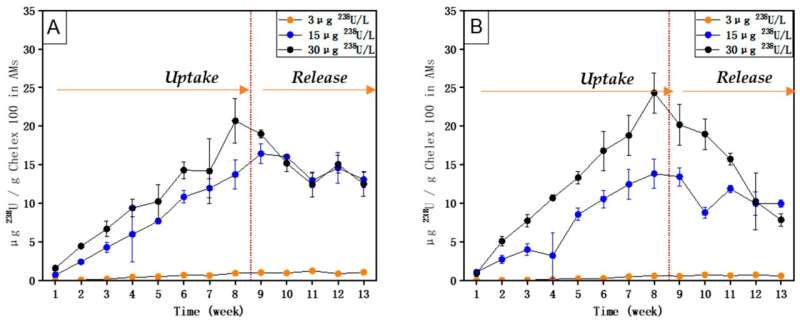

针对海洋放射性污染问题,吴教授及其团队在2022年选择了核废料和处置中常见的三种放射性物质(铀、锶和铯)作为研究对象。研究小组将AMs放置于不同浓度放射性核素的海水中,以测试该装置的吸收和释放能力。

经过一系列实验,结果显示AMs仅需7到8周即可完成吸收过程。随后,它们在返回清洁海水时释放放射性物质,表明该装置能够可靠地估算海水中这些放射性核素的浓度及其变化。研究成果已发表在《海洋科学与工程杂志》上。

与现有方法相比,AMs无需收集数百升海水进行浓缩和分析,从而节省了采样和预处理所需的人力和成本。每个AM的成本仅为1美元(约8港元),适合用于核废水的长期和大规模监测。

吴教授表示:“核废料对海洋生态和人类健康的风险不容小觑。该研究证实了AMs能够克服传统检测方法的局限性。该设备在保护环境和食品安全方面具有重要作用,为全球各地的相关机构提供了一种实用且具成本效益的水中放射性核素监测方法。”